La vie au Village alternatif, anti-capitaliste et anti-guerre (Vaaag) fut une expérience exaltante et porteuse d’espoir. En marge du G8 retranché à Évian, des milliers d’anarchistes de diverses sensibilités se sont retrouvés quelques jours à Annemasse pour discuter et débattre de problèmes, d’expériences, de solutions, et pour mener des actions

collectives. Malgré des ratés évidents sur plusieurs fronts, il faisait

bon en être. Mais l’expérience du Vaaag indique également que le milieu militant doit se poser très sérieusement des questions au sujet des femmes en général et du sexisme en particulier.

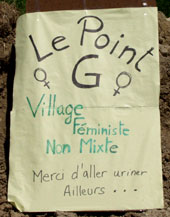

Certes, de très nombreuses femmes se sont investies à fond dans le Vaaag, se portant volontaires pour l’exécution de tâches diverses, prenant la parole en assemblée ou lors des débats, participant aux actions, organisant des comités, etc. Il serait faux de dire que les femmes n’avaient uniquement qu’un rôle subordonné ; faux également de prétendre que tous les militants anarchistes français sont sexistes ; mais il serait également faux de dire que le Vaaag était un lieu d’égalité parfaite entre les hommes et les femmes. À titre d’exemple, les hommes prenaient plus souvent que les femmes la parole lors des assemblées publiques. Quant aux réactions exprimées au sujet de nos voisines de Point G, le village non-mixte, elles étaient révélatrices d’un malaise profond au sein du milieu libertaire français.

L’antipatriarcat, un front très secondaire au Vaaag

Ceux et celles qui auront pris le temps de rester quelque temps près de la frontière séparant les deux camps auront certainement fait le même constat que moi : le Point G suscitait de très nombreux commentaires, presque tous négatifs, exprimés sur le ton du sarcasme, de la critique ouverte, ou de l’humour douteux. Au risque de trop simplifier, disons que les attaques consistaient à condamner le Point G pour sa logique d’exclusion, pour son sexisme à l’égard des hommes. Ces attaques reposaient implicitement ou explicitement sur une vision universaliste (même "républicaine") mais individualiste, et sur l’idée que le Vaaag était pour sa part un lieu ouvert, inclusif et anti-sexiste, ce qui devait par principe permettre à chaque femme présente d’être l’égale des hommes. C’était donc le Point G qui posait problème, et non un hypothétique sexisme ambiant au Vaaag.

Certes, le Vaaag se déclarait officiellement en lutte contre le patriarcat : dans ses documents d’information et dans sa charte, le patriarcat était désigné comme un ennemi. Mais il ne s’agit pas de se réclamer d’une lutte ou de revendiquer une étiquette "antipatriarcal" pour que la lutte soit gagnée. Il faut aussi agir en conséquence. Dans les faits, l’antipatriarcat était clairement un front très secondaire pour nombre de participants au Vaaag. Je n’ai entendu personne au Vaaag, par exemple, s’insurger contre le fait que le G8 était non-mixte et ne comptait que des hommes. Et il y a fort à parier qu’à celle ou celui qui y aurait vu un problème, on aurait répondu : "Le pouvoir corrompt, et des femmes qui siégeraient au G8 seraient tout aussi illégitimes et dangereuses" (l’exemple de Margaret Thatcher aurait sans doute était brandi avec un sourire victorieux). S’il y a une grande part de vérité dans cette réponse, elle n’en relègue pas moins une fois de plus la question de l’anti-sexisme à un ordre secondaire. Mais l’objectif des libertaires n’est évidemment pas de réformer le G8, il s’agit plutôt de l’abolir.

Les réactions critiques à l’égard du Point G posent un problème plus important, puisqu’elles concernent la dynamique interne du milieu militant anarchiste français. Plutôt que de voir le Point G comme une invitation à se questionner sur les pratiques et l’ambiance internes au Vaaag en matière de sexisme, il a semblé plus facile et très rassurant de faire porter le blâme sur l’"autre", et d’affirmer que c’étaient les féministes du Point G qui avaient un problème et qui posaient problème. Bref, si en 2003 des femmes sentent encore et toujours le besoin de se retrouver temporairement dans un lieu non-mixte, ce serait en raison d’erreurs logiques et politiques du féminisme, et certainement pas en raison d’un certain sexisme ambiant au Vaaag, d’ailleurs autoproclamé antipatriarcal et donc inclusif par définition. . .

Rencontres non-mixtes et "empowerment"

Pourtant, le Vaaag était tout sauf un lieu d’ouverture universaliste et

de pluralisme. Des représentants du FN, mais même de la LCR ou d’ATTAC s’affichant comme tel n’auraient pas été mieux accueillis au Vaaag que les hommes au Point G, et c’est pour cela qu’il y a eu trois villages : le Vaaag, le Vig et le Point G (1). Le Vaaag était donc conçu lui-même comme un lieu "non-mixte" éphémère où des libertaires pouvaient enfin se rencontrer entre eux pour discuter, échanger et agir. Ce même Vaaag ne peut donc se donner en exemple pour convaincre les féministes du Point G de la futilité des rencontres à huis clos. Ces rencontres fermées entre anarchistes ou entre femmes (ou entre ouvriers, afro-américains, homosexuels, étudiants, etc.) relèvent d’une longue histoire de groupes minoritaires et/ou dominés qui pratiquent ce que l’on nomme aux États-Unis l’"empowerment", c’est-à-dire un processus qui permet de développer un pouvoir individuel et collectif.

En se retrouvant ensemble, des individus jusqu’alors plus où moins isolé-e-s dans un monde qui leur est hostile peuvent enfin partager en toute honnêteté leurs expériences, leurs rages et leurs désirs. Ces personnes peuvent identifier collectivement des problèmes, des solutions, des tactiques et des stratégies en fonction de leur lecture du monde, elles peuvent prendre pleinement conscience qu’elles appartiennent à une communauté en lutte et ainsi développer des réseaux forts de solidarité, et qui peuvent plus facilement (apprendre à) prendre la parole en public, parole trop souvent manipulée, déterminée, voire monopolisée, par les individus appartenant à des groupes dominants. Ces rencontres non-mixtes sont donc utiles pour développer des compétences communicationnelles si importantes en démocratie directe. Les rencontres non-mixtes qui favorisent l’"empowerment" permettent enfin à des individus et à des groupes de revenir dans le monde commun car tel est l’objectif ultime, sauf en de très rares exceptions, et d’y faire entendre leur voix.

L’aveuglement du groupe dominant

Mais la grande majorité des anarchistes français semblent considérer avec méfiance tout ce qui touche les politiques et les luttes "identitaires"

(oubliant d’ailleurs qu’il y a une identité ouvrière, une identité

anarchiste, etc.). Certains semblent même incapables de donner un sens politique à un déséquilibre des plus évidents dans la "culture"

anarcho-punk, soit le nombre si réduit de femmes qui participent aux

danses collectives (dites "pogo", "slam" ou "trash"), lors des concerts

de musique punk. Sur le plancher de danse, les corps cherchent alors la

joie du contact brutal, et ils s’entrechoquent joyeusement. J’aime cette

danse, que je pratique moi-même allègrement. Mais si les danseurs sont généralement solidaires envers celui qui tombe ou perd ses lunettes, il devrait être évident aux yeux du premier observateur venu que les personnes ayant un gabarit plus petit que la moyenne doivent être dotées d’une bonne dose de courage pour se lancer dans la danse.

Or, comble de l’absurde et de l’aveuglement, il a été déploré lors de la réunion bilan des divers comités organisateurs du Vaaag, qu’une douzaine de femmes sans doute du Point G se soient formées en contingent pour danser en bloc, lors d’un spectacle sous le grand chapiteau. Elles auraient dansé "de façon trop agressive". On pense qu’il s’agit d’une mauvaise blague, d’un cauchemar logique. Mais non. Cette accusation relève d’un simple et banal aveuglement, typique d’un membre d’un groupe dominant qui est incapable de réaliser l’évidence que les dominées sont si souvent exclues formellement et informellement de nombreuses pratiques culturelles, et qui ne pardonne pas aux dominées de s’organiser collectivement pour faciliter leur participation, leur intégration.

Encore une fois, on dit aux femmes que nous sommes solidaires de leur lutte d’émancipation, mais elles doivent lutter individuellement et n’utiliser que la seule force de leur caractère. Ne luttez surtout pas collectivement, car alors vous adopteriez une attitude d’exclusion et discriminante... Que quelques femmes s’organisent ensemble pour s’intégrer collectivement à une fête sur un plancher de danse où il y a de la place pour tout le monde et où les femmes sont généralement exclues de facto, et voilà des hommes qui s’insurgent, qui s’inquiètent, qui critiquent, qui se sentent agressés.

Combattre le sexisme dans ses propres pratiques

Le Vaaag et le milieu libertaire doivent savoir se doter de moyens pour

réfléchir collectivement au sexisme en leur propre sein. Il faut surtout

cesser de céder au réflexe facile d’accuser l’"autre" et accepter de

réfléchir à ses propres pratiques. En termes procéduriers, il serait

intéressant, par exemple, que les divers groupes militants s’auto-analysent en évaluant plus ou moins formellement quel est le pourcentage de femmes militantes dans leur groupe, quelles tâches font-elles principalement, en quel nombre sont-elles présentes lors de rencontres intergroupes (les délégués), combien d’entre elles prennent la parole, combien de fois et en quelle circonstance (les femmes parlent-elles pour avancer des idées et débattre de questions de fond, lancer des propositions, ou simplement pour répéter ce que des hommes ont dit avant elles, pour poser des questions ou pour donner de

l’information ?). Les camarades auraient très certainement la surprise de

constater d’étonnants clivages entre les hommes et les femmes, avantageant très souvent les premiers au détriment des secondes. Dans un processus de prise de décision libertaire, le pouvoir se love dans la parole. Conséquence, ceux et celles qui ne parlent pas, les sans voix ou très peu, disposent nécessairement de moins de puissance que ceux et celles qui s’expriment.

Il est rassurant de penser qu’il s’agit là de questions de trait de caractère, ou dire que l’on connaît des femmes qui parlent beaucoup et des hommes timides. Un tel individualisme est pourtant en rupture complète avec une attitude qui consiste à concevoir les luttes à mener contre le capitalisme, la guerre, le racisme comme relevant de l’action collective, et non pas seulement des simples efforts et mérites des individus. Une fois constaté le sexisme ambiant, des pratiques et des procédures volontaires et collectives doivent venir tenter de rééquilibrer les pouvoirs informels au sein du milieu militant : alternance de parole homme/femme, par exemple, parité homme/femme dans les rôles de modération d’assemblées ou dans les délégations auprès d’autres groupes ou des médias (2), mise sur pied de groupes de réflexion et comité de lutte anti-sexiste, et même, possiblement, création d’espaces non-mixtes femmes ou hommes.

L’enjeu de l’antisexisme est complexe et il ne s’agit pas ici d’embrasser l’ensemble des problèmes, des solutions et des contradictions, ni surtout de conclure que tous les anarchistes français sont sexistes (ce qui est faux, évidemment) ou encore que le Point G était un lieu exempt de ratés, problèmes et faiblesses. Il faut plutôt répéter l’évidence : la lutte féministe reste un front considéré encore aujourd’hui comme secondaire chez les libertaires, quand elle ne fait pas tout simplement sourire, voire même rire. Les revendications des femmes ont toujours été un sujet de moqueries méprisantes aussi bien dans les parlements que dans les assemblées militantes libertaires. On se fend la gueule, on se tape sur les cuisses, on laisse même aller une blague grivoise (au nom de la liberté d’expression), puis on passe à un autre sujet.

Les féministes, cibles faciles

Je me suis aussi désolé, dans un premier temps, qu’il n’y ait pas eu

d’événements formels où les habitants du Vaaag et celles du Point G

auraient pu discuter, échanger, débattre. Mais après quelques discussions au sujet du Point G avec des militants du Vaaag, j’ai rapidement compris la réticence des féministes à s’engager dans un tel processus, qui n’aurait été qu’une occasion pour de trop nombreux anarchistes de venir critiquer et attaquer les féministes, sans aucune intention d’écouter leur point de vue. Les frontières n’existent pas seulement entre les villages, elles existent aussi dans les têtes et les cœurs.

Dernier commentaire : le Point G n’était pas la douce moitié du Vaaag, il

s’agissait d’un espace autonome, indépendant. Vouloir soumettre le Point G aux principes de la charte du Vaaag relèverait d’une volonté impérialiste. D’ailleurs, selon les documents explicatifs du Vaaag, le village alternatif incarnait la "volonté de créer d’autres espaces contrant toutes les formes de dominations (patriarcale, économique, sociale)". On pouvait aussi y lire qu’"il est temps que les exploité-e-s reprennent les choses en mains et redéfinissent d’autres voies que celles d’une croissance indéfinie et destructrice de la nature et alternative à celle d’un travail hiérarchisé et basé sur de multiples dominations sur les peuples, sur les femmes, sur la nature ou encore sur les enfants" (je souligne). "Créer un autre espace", "reprendre les choses en mains",

voilà précisément ce que les camarades féministes du Point G ont fait en se constituant en village non-mixte. C’est ce que de trop nombreux camarades du Vaaag ne leur ont pas pardonné. Il est toujours plus facile de faire porter l’odieux aux voisines, plutôt que de constater les problèmes qui règnent chez-soi. Je regrette quant à moi que les camarades du Point G n’aient pas été plus nombreuses.

Notes

1. Autre problème d’inclusion : en dépit de l’étiquette "antiraciste" du

Vaaag, il n’y avait qu’un nombre infime de "Blacks", d’"Arabes" et d’autres membres de communautés nouvellement immigrantes, en comparaison à leur proportion démographique dans la société française.

2. Ces trois premières procédures formelles sont actives dans des

groupes anarchistes en Amériques du Nord, comme au sein de la Convergence des luttes anti-capitalistes de Montréal (CLAC) (qui est un regroupement d’individus libertaires autonomes, et non d’insitutions anarchistes, comme l’était la CLAAACG8).

Merci à l’auteur qui a autorisé la publication de son texte sur Sisyphe.

Le Monde libertaire, n° 1330, septembre 2003.

Photo

Mis en ligne sur Sisyphe le 7 octobre 2003

Suggestions de Sisyphe

Le Point G, village féministe

Le Point G dérange, par Sophie Caussanel

Le mystérieux "Point G"

Imprimer ce texte Nous suivre

sur Twitter

Nous suivre sur Facebook Commenter cet article plus bas.

Imprimer ce texte Nous suivre

sur Twitter

Nous suivre sur Facebook Commenter cet article plus bas.

Plan du site

Plan du site

Imprimer ce texte

Imprimer ce texte